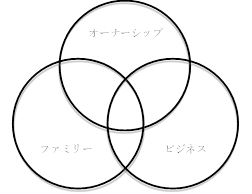

ファミリービジネスとは、「同族」が企業を「所有」するとともに「経営」も担う企業形態のことである。その特徴を最も端的に表すのが、スリーサークルモデルである。ファミリービジネス研究の中で基本的理論とされ、ガーシックらの米国研究者によって提唱された。

ファミリービジネスとは、同族、所有、経営の三つのサブシステムが交わり合うことによって形成される組織である。所有と経営が分離した一般的な企業と比較すると、経営管理や企業統治上の留意点も異なる。

ファミリービジネス白書(2021)では、ファミリービジネスをサブシステムの観点からいくつかに区分して分析を行なっている。第一に、相互のサブシステムが重複する形態であり、同族がオーナー経営者となるケースである(区分A)。大半の中小企業や小規模零細企業がこれにあたる。

第二に、同族は株主としての関与に専念するケースである(区分B)。企業が大規模化することによって経営環境が複雑化することに伴い、オーナーは経営を専門経営者に託すようになり、所有と経営が分離する(バーリ=ミーンズ, 1932)。この形態は、中堅企業や株式公開に至る企業の成長プロセスにおいて見られることが多い。

第三に、同族が経営にのみ関与するケースである(区分C)。これは株式公開後の企業にしばしば見られる。通常、多様かつ多数の株主が関与するようになり、同族の相対的な持ち株比率が低下する。先述の白書によると、上場企業の内、スズキ、ファナック、オムロンなど66社存在する。

(実務上のポイント)

「区分A」、「区分B」、「区分C」などファミリービジネスは多様であり、実務上のアプローチもケース毎に異なることに留意すべきだ。区分Aに対しては、資産承継(相続や資産管理、それに伴う会計税務など)とともに経営承継(事業承継計画の策定や後継者育成など)のサポートが必要となろう。大廃業時代の到来に伴い、特に中小零細企業からのニーズが今後ますます高まることが考えられる。

区分Bに対しては、主に資産承継サポートが重視されると共に、株主としてどのように関与するかというガバナンスに関する高度な助言が求められる。

比較的大規模企業が多い区分Cに対しては、経営承継の面で次世代組織の構築やM&A、家族会議の設立運営に関する専門性の高い支援が重要だ。また、持ち株比率が低下した一族の資本政策についても、コーポレートガバナンスとファミリーガバナンスの両面から検討できる体制とサポートが必要となる。

- Berie. A. A. & Means. G. C. (1932). The Modern Corporation and Private Property. The Macmilan Company(北島忠男訳「近代株式会社と私有財産」文雅堂銀行研究社, 1958年)

- Gersick, K. E., Davis, J. A., Hampton, M. M., and Lansberg, I. S. (1997)

- Generaition to Generaition : Life Cycles of the Family Business, Harvard Business School Press (犬飼みずほ・岡田康司訳,『オーナー経営の存続と継承』流通科学大学出版, 1999年)

- 後藤俊夫(監修)・落合康裕ほか(企画編集)(2021)『ファミリービジネス白書2022年度版:未曾有の環境変化と危機突破力』白桃書房.

この記事の執筆者

静岡県立大学教授